調(diào)查:新規(guī)落地,能否終結(jié)人臉識(shí)別“強(qiáng)制時(shí)代”?

只需“刷臉”就能快速通行小區(qū)門禁、完成支付,人臉識(shí)別技術(shù)在帶來便捷的同時(shí),也引發(fā)了公眾對個(gè)人信息安全的擔(dān)憂。

不過,從今年6月1日起,《人臉識(shí)別技術(shù)應(yīng)用安全管理辦法》正式實(shí)施,對人臉識(shí)別技術(shù)應(yīng)用的基本要求、處理規(guī)則和安全規(guī)范作出明確規(guī)定,為公眾向“強(qiáng)制刷臉”說“不”提供了法律依據(jù)。

走訪:小區(qū)“刷臉”普及,態(tài)度兩極分化

“歡迎回家!”在交投滿庭春二期,業(yè)主周女士走到小區(qū)門禁設(shè)備前,只需短暫停留,系統(tǒng)識(shí)別成功后大門便自動(dòng)開啟。據(jù)周女士介紹,2022年物業(yè)公司統(tǒng)一更換門禁系統(tǒng),她在工作人員幫助下完成人臉信息錄入,從此告別了攜帶門禁卡的麻煩。“刷臉進(jìn)出確實(shí)方便,我相信物業(yè)公司會(huì)保護(hù)好我們的個(gè)人信息。”

記者近日走訪發(fā)現(xiàn),我市多數(shù)居民小區(qū)都已安裝“刷臉”門禁設(shè)備。不少業(yè)主認(rèn)為,刷臉進(jìn)門既高效又能保障小區(qū)安全,對信息泄露問題并不在意。

但也有業(yè)主對此憂心忡忡。仙桃別院的鄭先生就是其中之一。

2024年,該小區(qū)業(yè)委會(huì)為方便業(yè)主接送孩子,在側(cè)門安裝了僅支持人臉識(shí)別的門禁。出于對信息安全的擔(dān)憂,鄭先生一家只有孩子奶奶錄入了人臉信息。這導(dǎo)致鄭先生每天送完孩子后,要么繞遠(yuǎn)路從可刷卡的前門回家,要么尷尬地跟在其他業(yè)主后面“蹭臉”進(jìn)門。

“側(cè)門離學(xué)校和我上班的地方都更近,但現(xiàn)在信息泄露事件太多,實(shí)在不敢冒險(xiǎn)。”鄭先生無奈地說。

對此,小區(qū)物業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋,側(cè)門改造是業(yè)委會(huì)主導(dǎo),經(jīng)業(yè)主民意調(diào)查后實(shí)施的,物業(yè)公司并未參與。該門禁目前只能通過刷臉進(jìn)入,若鄭先生有意見,需與業(yè)委會(huì)溝通解決。

不過記者在走訪中也發(fā)現(xiàn),大多數(shù)“刷臉”小區(qū)仍保留了門禁卡、密碼等其他通行方式。

警示:信息泄露案例頻發(fā),風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

鄭先生的擔(dān)憂并非空穴來風(fēng)。現(xiàn)實(shí)中,因“刷臉”導(dǎo)致個(gè)人信息泄露的案例已屢見不鮮。

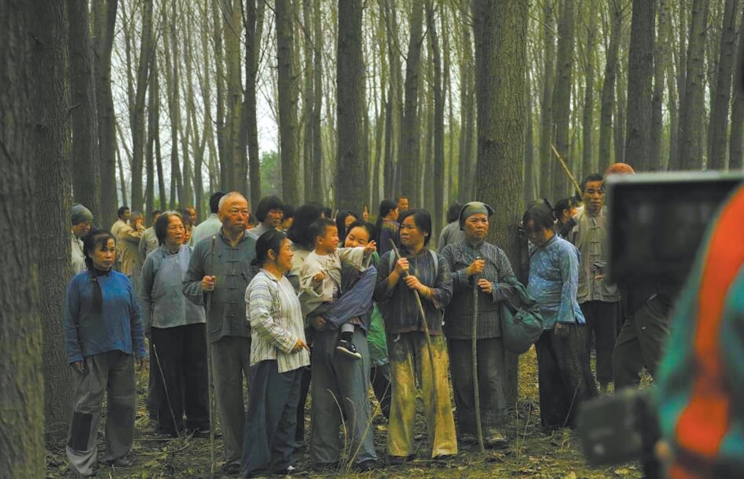

今年2月,市檢察院辦理的一起侵犯個(gè)人信息刑事附帶民事公益訴訟案件令人震驚:犯罪分子冒充民政部門志愿者,利用農(nóng)村獨(dú)居老人渴望陪伴、關(guān)注健康的心理,以登記健康狀況為由,騙取老人個(gè)人信息并哄騙其進(jìn)行人臉識(shí)別,將600余名老人的身份信息與未實(shí)名認(rèn)證的支付寶賬號綁定后倒賣牟利。

同樣在去年7月,市民陳女士接到自稱短視頻平臺(tái)客服的電話,對方稱她開通了直播帶貨功能,每月將自動(dòng)扣除800元服務(wù)費(fèi),可幫忙關(guān)閉。在“客服”誘導(dǎo)下,陳女士下載手機(jī)App并進(jìn)行人臉識(shí)別等操作。隨后,她的銀行賬戶先后發(fā)生10筆交易,累計(jì)被騙20余萬元。雖經(jīng)警方努力追回部分損失,但此次經(jīng)歷仍給陳女士帶來巨大傷害。

對此,監(jiān)管部門已采取行動(dòng)。今年3月28日,中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、公安部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合宣布,將開展2025年個(gè)人信息保護(hù)系列專項(xiàng)行動(dòng),“公共場所違法違規(guī)收集使用人臉識(shí)別信息”被列為重點(diǎn)整治內(nèi)容,將針對未履行告知義務(wù)、缺乏安全保護(hù)措施等問題進(jìn)行治理。

新規(guī):多舉措保障權(quán)益,破解“強(qiáng)制刷臉”難題

遇到“強(qiáng)制刷臉”該怎么辦?《人臉識(shí)別技術(shù)應(yīng)用安全管理辦法》給出了明確答案。

新規(guī)規(guī)定,只要存在其他合理驗(yàn)證方式,就不得將人臉識(shí)別作為唯一身份核驗(yàn)手段;如果用戶拒絕刷臉,相關(guān)方必須提供便捷的替代方案。例如在機(jī)場、高鐵站,不愿刷臉的旅客有權(quán)選擇不繁瑣的人工通道。

對于特殊群體,新規(guī)也給予了充分保護(hù)。處理老年人、殘疾人的人臉信息,必須符合無障礙建設(shè)要求;采集未成年人信息,需取得其父母或其他監(jiān)護(hù)人的同意。針對公共場所和私密空間濫用人臉識(shí)別技術(shù)的問題,新規(guī)明確規(guī)定,在公共場所安裝人臉識(shí)別設(shè)備必須出于維護(hù)公共安全的需要,并合理劃定信息采集區(qū)域、設(shè)置明顯提示標(biāo)識(shí);嚴(yán)禁在賓館客房、公共浴室、更衣室、衛(wèi)生間等私密空間安裝此類設(shè)備。此前上海某健身房因在更衣室設(shè)置刷臉開門裝置被訴一案,如今有了明確的法律評判依據(jù)。

專家提醒,人臉信息具有唯一性和不可更改性,一旦泄露,危害將長期存在。公眾應(yīng)增強(qiáng)安全防范意識(shí),謹(jǐn)慎分享含人臉信息的照片視頻,從官方渠道下載手機(jī)App并合理設(shè)置權(quán)限,定期檢查隱私設(shè)置。發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)處理人臉信息的行為,可及時(shí)向網(wǎng)信、公安等部門投訴舉報(bào)。(仙桃周刊融媒體記者 劉楚輝)

(hai_xiantao)官方微信。

新聞圖片

新聞排行

- 仙桃玄武巖無紡布成功制成消防服成品

- 孫道軍到彭場鎮(zhèn)宣講黨的二十屆四中...

- 全市“十五五”規(guī)劃綱要編制座談會(huì)...

- 熊享濤專題研究融資平臺(tái)發(fā)展轉(zhuǎn)型工作

- 全市政法隊(duì)伍開展現(xiàn)場警示教育活動(dòng)

- 全市物業(yè)專項(xiàng)整治工作推進(jìn)會(huì)召開

- 部門聯(lián)動(dòng)檢查重點(diǎn)車輛筑牢運(yùn)輸安全...

- 跟著市場“跳”,從純養(yǎng)殖“跳”出...

- 我市兩項(xiàng)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案修訂完成 為...

- 仙桃非遺亮相荊楚鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)